定型業務の自動化で生産性向上へ

誰が行っても変わらないが誰かがやらなければならない名もなき業務、その中でも決まりきったルーチンワークは極力時間をかけずに行いたいものです。ルーチンワークを自動化し、当てていた時間を別業務に振って、生産性を向上させましょう。今回はそんな業務の中から請求書発行業務に注目し、効率化と経費削減についてみていきたいと思います。

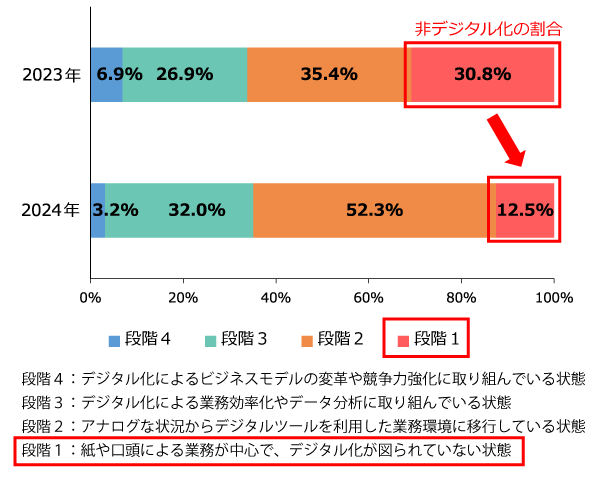

労働生産性向上のためにデジタル化が進む

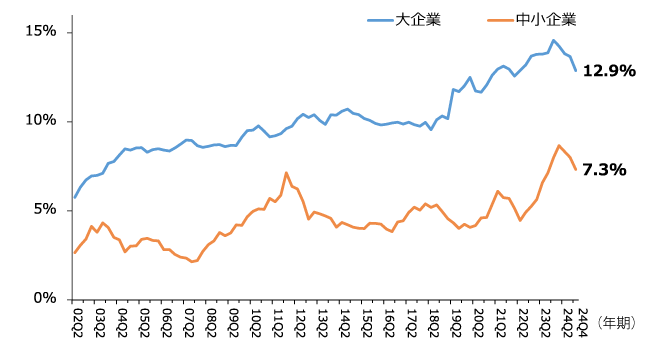

参考:経済産業省「2025年版 中小企業白書・小規模企業白書の概要」

経済産業省の中小企業白書によれば、多くの中小企業・小規模事業者で労働生産性を向上させるためのデジタル化が進んでいるという調査結果が出ています。一方でデジタル化に全く取り組んでいない中小企業も依然として一定数存在します。

また、中小企業では、設備投資額総額に占めるソフトウェア投資額の比率も、大企業と比較すると低い水準で推移している状況であり、デジタル化に向けた取組を着実に進めていくことが必要であるとまとめています。

請求書発行業務における課題

多くの企業において、請求書発行業務は依然として手作業に依存しており、さまざまな課題を抱えています。毎月繰り返される作業であるため、その非効率性が見過ごされがちですが、実際には時間的コストの増大、ヒューマンエラーの発生、そして煩雑な書類管理といった問題の温床となっています。

これらの課題は、担当者の負担を増やすだけでなく、企業全体の生産性を低下させる要因ともなり得ます。

手作業による作成・送付に時間がかかる

請求書発行業務には、販売管理システムからの出力、もしくはデータ抽出後のExcelへの転記・レイアウトの調整、印刷、押印、封入、郵送という多くの手作業工程が含まれます。特に月末や月初は請求書の発行が集中するため、経理担当者はこの作業に多くの時間を割かれ、残業の原因となることも少なくありません。一件あたりの作業時間は短くても、請求書の枚数が多くなればなるほど、その合計時間は膨大になります。

この時間的コストは、本来であれば他の重要な業務に充てられるべきリソースを圧迫し、部門全体の生産性を押し下げる大きな要因となっています。

ヒューマンエラーによるミスが発生しやすい

手作業によるデータ入力や転記作業、封入作業には、ヒューマンエラーが付き物です。請求金額の入力ミス、宛先の誤り、請求項目の漏れといった間違いは、どれだけ注意深く作業を行っていても完全に防ぐことは困難です。ミスが発覚した場合、請求書の再発行や取引先への謝罪、訂正内容の確認といった追加の対応が必要となり、さらなる時間と労力がかかります。

また、請求に関するミスは取引先からの信用を損なう原因にもなりかねず、企業の信頼性に直接影響を与えるリスクをはらんでいます。こうしたミスの発生は、業務品質の低下を招くだけでなく、担当者の心理的な負担も増大させます。

紙の請求書は管理・保管が煩雑

発行した請求書の控えを紙で保管する場合、管理と保管の手間も負担となります。まず、大量の書類を保管するための物理的なスペースが必要となり、オフィスの限られた空間を圧迫します。また、後から特定の請求書を探し出す際には、膨大なファイルの中から目的の書類を見つけ出さなければならず、検索に多大な時間がかかります。

さらに、紙の書類は紛失や劣化、災害による破損のリスクも常に伴います。テレワークの普及に伴い、オフィス外から過去の請求書を確認したい場合にも、紙ベースの管理では対応が困難であり、多様な働き方を阻害する一因にもなります。

請求書発行を効率化するメリット

請求書発行業務が抱える課題を解決し、効率化を進めることは、企業に多くのメリットをもたらします。作業時間が短縮されるだけでなく、人件費や郵送費といった直接的なコストの削減、業務品質の向上による信頼性の確保、そしてペーパーレス化による管理コストの圧縮と多様な働き方への対応が可能になります。

特に、近年の郵送費の値上げはコスト増大の直接の要因ともなっているため、ペーパーレス化のメリットは大きなものになるでしょう。

コスト削減と生産性向上

請求書発行業務はシステム化することで、様々なコストを削減できます。まず、紙の請求書発行に伴う用紙代、印刷代、封筒代、そして郵送費といった直接的な経費が不要になります。また、これまで手作業にかけていた時間を大幅に短縮できるため、残業代をはじめとする人件費の削減にもつながります。

こうした生まれた時間や人員を、売上向上に直結するコア業務や、より高度な分析・企画業務に再配分することで、組織全体の生産性を高めることが可能です。このように、業務効率化は経費削減と生産性向上という二つの側面から、企業の収益改善に直接的に貢献します。

人的ミスの防止と業務品質の向上

請求書発行システムを導入すると、手作業に起因する人的ミスを大幅に削減できます。販売データなどをシステムに直接取り込んで請求書を自動生成するため、金額の転記ミスや計算間違いといったヒューマンエラーの発生余地がほとんどなくなります。

これにより、請求書の修正や再発行といった手戻り作業がなくなり、業務プロセスが円滑に進みます。ミスが減少することは、取引先からの信頼を維持・向上させる上でも極めて重要です。常に正確な請求書を迅速に発行できる体制を整えることで、業務品質そのものが安定し、企業の信用力を高めることにつながります。

ペーパーレス化による管理・保管の効率化

請求書を電子データとして発行・管理することで、ペーパーレス化が実現し、管理業務が飛躍的に効率化されます。紙の書類を保管するための物理的なスペースが不要になるため、オフィス空間を有効活用できます。また、電子データは検索性に優れており、取引先名や発行日といった条件で検索すれば、必要な請求書を瞬時に見つけ出すことが可能です。

クラウド型のシステムを利用すれば、権限を持つ担当者は場所や時間を問わずにデータへアクセスできるため、テレワークへの対応も容易になります。さらに、データのバックアップも容易なため、書類の紛失や災害による消失リスクを低減できる点も大きなメリットです。

ルーチンワークを見直す重要性

今まで行っていた業務の見直しに踏み切るのは、時間と手間がかかる上に効果が短期的に出ないので勇気が要ります。

しかし「皆がやっていることだから」「会社で決められていることだから」といって行うルーチンワークの中には、実はなくなっても困らない業務があるかもしれません。

単純作業中の”無駄”は気付きにくい

かつては必要とされていた業務が、新しいツールやシステムの導入、社内環境の変化によって不必要になることがあります。しかし、既にその業務が習慣と化していると作業の遂行そのものが目的となり、その業務の必要性を疑いにくくなります。

わずか10分程度のルーチンワークでも、1ヵ月間のうち20日働けば200分、1年働けば2400分(=40時間)です。短時間のルーチンワークこそ必要性を見直し、継続するかどうか判断すべきかもしれません。

ルーチンワークは向上心を低下させる

営業業務は「いくら売り上げる」、PG(プログラマー)・SE(システムエンジニア)業務は「〇時間工数削減」などそれぞれ目的があり、その目的達成のために業務をどのようにこなすか、効率化できないかなどを検討することができます。

しかし単純作業が多い定型業務=ルーチンワークは定期的に一定量発生し、且つ比較的短時間で終わります。目的は「こなすこと」そのものであり、そこからどう効率化しようか検討する機会がありません。目的がない業務には向上心が生まれにくいため、結果業務の効率化を妨げます。

ルーチンワーク見直しポイント

日々の業務に潜む非効率を解消し、生産性を向上させるためには、具体的なポイントを押さえてルーチンワークを見直すことが不可欠です。やみくもに改善しようとするのではなく、体系的なアプローチを取ることで、効果的な業務改善が実現します。

ここでは、比較的容易に取り組むことができる「作業の単純化・標準化」「テンプレートの作成」「ITツールの活用による自動化」という3つの重要なポイントを解説します。

①作業を単純化・標準化する

業務改善の最初のステップは、現在行っている作業を整理し、誰が担当しても同じ成果を出せるようにすることです。複雑で属人化してしまった業務は、特定の担当者がいないと仕事が止まってしまうリスクを抱えています。

作業内容を洗い出して不要な工程をなくして手順をマニュアル化することで、業務の透明性を高め、品質を安定させることができます。

作業が複雑で属人化している…

- 同じ業務なのに人によって成果がバラバラ

- 書類作成に用いる計算式が複雑で覚えきれない

- 紙の書類は内容チェックに時間がかかる

作業を単純・標準化すると…

- 業務マニュアルを作成、誰でも同じ成果に!

- Excelで計算式を登録、数値入力だけで欲しい数字を!

- 書類はデータで確認、検索機能で時間短縮!

②文章やデータ入力のテンプレートを作る

繰り返し作成する書類やメール文面などに対して、あらかじめ雛形(テンプレート)を用意しておくことは、業務効率化において非常に効果的な手法です。テンプレートを活用することで、毎回ゼロから作成する手間を省き、作業時間を大幅に短縮できます。

同時に、記載事項の漏れやフォーマットの不統一といったミスを防ぎ、業務の品質を均一に保つことが可能になります。

書類作成形式が固まっていないと…

- 報告書は文章構成から考えるのが面倒

- 議事録に書いておいてほしいことが書かれていない

- 書類のどこに何が書いてあるのか確認に時間がかかる

書類作成をテンプレート化すると…

- 報告書テンプレート化で文章作成の手間を軽減!

- 議事録テンプレート化で必須項目をチェック可能に!

- テンプレートを決めておくことで確認が容易に!

③ITツール・サービスを駆使して自動化する

業務の単純化や標準化を進めた先にあるのが、ITツールを活用した「自動化」です。これまで人の手で行っていた定型的な作業をシステムに任せることで、業務効率は飛躍的に向上します。

特に請求書発行のような繰り返し発生する業務は、自動化の効果を最も実感しやすい領域の一つです。RPAや専用のクラウドサービスを導入することで、担当者を単純作業から解放し、より付加価値の高い業務へシフトさせることが可能になります。

手作業で業務が煩雑…

- 毎月毎月同じ作業を繰り返し行っている

- システムが複数あり、同じ内容を毎度入力している

- 書類の印刷から封入・送付までかなり時間を費やしている

ITツールで自動化すると…

- RPA等の業務自動化ツールで繰り返し作業を改善!

- 連携システムを導入し二重入力の手間を削減!

- 帳票をデータ化し自動配信サービスで時間短縮!

請求書等の帳票自動配信サービスを選ぶ際のポイント

ルーチンワーク見直しのための自社に最適な帳票の自動配信サービスを選ぶためには、機能の豊富さや料金だけで判断するのではなく、多角的な視点からの検討が重要です。導入後に「自社の業務に合わなかった」という事態を避けるため、現在の業務フローとの親和性や、法改正への対応力、そして重要な取引情報を扱う上でのセキュリティ体制などを慎重に評価する必要があります。これらのポイントを事前に確認することが、システム導入を成功させるための鍵となります。

自社の業務フローに合っているか

システム選定において最も重要なのは、自社の既存の業務フローにスムーズに適合するかどうかです。まず、現在の請求書発行プロセスを整理し、どの部分を自動化したいのか、どのような機能が必要なのかを明確にしましょう。

例えば、上長による承認フローが必須であるか、使用中の販売管理システムや会計システムとデータ連携が可能か、といった点は必ず確認すべき項目です。また、取引先ごとに異なる請求締め日や特殊な記載事項に対応できるかなど、自社特有の要件を満たせる柔軟性も重要です。システム導入によって業務が逆に複雑化しないよう、操作性や適合性を事前に検証することが望ましいです。

電子帳簿保存法に対応しているか

近年の法改正への対応は、システム選定における必須条件といえます。発行した請求書を電子データとして保存する際には、電子帳簿保存法の要件を満たす必要があります。具体的には、データの真実性を担保する機能や、日付・金額・取引先で検索できるといった可視性の確保が求められます。将来的な法改正にも迅速にアップデートで対応してくれるかなど、提供事業者のサポート体制も含めて確認することが重要です。

セキュリティ対策は万全か

請求書には、取引情報や企業情報といった機密性の高いデータが含まれています。そのため、システムを選定する際は、これらの情報を安全に取り扱うためのセキュリティ対策が万全であるかを確認しなければなりません。具体的には、通信が暗号化(SSL/TLS)されているか、不正アクセスを防止する仕組みが導入されているか、データのバックアップ体制は整っているか、といった点を確認します。

また、従業員ごとにアクセスできる機能やデータを制限する、詳細な権限設定が可能かどうかも重要です。システム提供企業がISMS認証(情報セキュリティマネジメントシステム)のような第三者機関による認証を取得しているかどうかも、そのシステムの信頼性を測る上での有効な指標となります。

文書自動配信サービス「AirRepo(エアレポ)」ご紹介

ルーチンワークの中でも、毎月必ず発生する発注書や請求書、納品書の印刷・封入・送付業務は特に手間と時間がかかります。単純で誰が行っても結果が同じ業務ですので、「ITツール・サービスを駆使して自動化する」ことが効率化には有効と考えられます。

本記事で紹介する文書自動配信サービス 「AirRepo(エアレポ)」は毎月の発注書・請求書・納品書などの自動送付・保管ができる「文書自動配信サービス」です。ファイルをアップロードするだけで、相手先に応じてメールやFAXで送信し、ファイルをクラウドストレージに保管、一元管理できます。

ご導入いただいたお客様では、3名体制で行っていた請求書発行業務が1名で対応可能になり、コストが約6割削減できたという事例もあります。

文書自動配信サービス 「AirRepo(エアレポ)」のお問い合わせはコチラから

本製品「AirRepo(エアレポ)」の製品カタログをPDFにてダウンロードいただけます。

※文書自動配信サービス「AirRepo(エアレポ)」は内田洋行の商品です。

文書自動配信サービス 「AirRepo(エアレポ)」につきましては下記お問い合わせフォームより承っております。

お気軽にご相談ください。

【本記事に関する免責事項】

当サイトへの情報・資料の掲載には注意を払っておりますが、最新性、有用性等その他一切の事項についていかなる保証をするものではありません。

また、当サイトに掲載した情報によって万一閲覧者が被ったいかなる損害についても、当社は一切の責任を負うものではありません。